产品详情

“九一八”渐渐的变成了前史,可是,前史历来都蕴含着“今世性”的含义。那些磨难光辉,那些铁血刀枪,那些壮怀激烈,仍然在新时代的新征途上,激荡着“咱们众志成城”的高歌……

晚上10时20分,沈阳北郊,几个日军在南满铁路(长春至大连)一个叫柳条湖的地段,埋下并引爆了炸药。

明显,他们并不想炸断已被攫为己有的铁路,计算好的炸药量仅炸弯了一段铁轨。但是,他们却马上向关东军司令部叫喊:铁路遭我国戎行损坏。接着,日军又抛出3具穿东北军军服的尸身(“损坏者”之伪证),然后,初步了对东北军独立第7旅驻地北大营的进犯。

这是一段“墨点无多泪点多”的回忆。人们对日军的狡猾并不惊奇,但北大营里驻军可悲的窝囊却让人悲辛彻骨。

其时集结的日军仅几百人,而北大营驻守着装备精良的近万正规军,还手一击便“灭此朝食”。日军也很清楚这一点,所以专门携带了部分空包弹,以备进犯受挫时以“演习走失”辩解。

出人意料的是,日军一路横冲直闯,竟未遭到抵挡。反倒是数千被追杀的东北军,推倒营房后墙,仓惶而逃。

羞耻还在持续。19日清晨,另一支日军迫临奉天机场。眼前既无戒备也无岗哨,日军差点认为设有骗局。待一番火力扫射后才发现,机场人员竟悉数蜷缩屋里。

这块“肥肉”岂能放过。数小时之间,东北军10年间花重金聚集的上百架飞机,转手成了杀戮东北公民的杀器。

在羞耻的伤口上再捅一刀的是,东北军的飞机被编入了日军轰炸机群;关东军战役辅导课课长石原莞尔就从奉天机场起飞、指挥轰炸。

东北有句俗话:“家里的篱笆哪里坏了,贼最知道。”晚清驻日本大臣黎庶昌曾对这个岛国有此点评:“蜂虿有毒,未可以其小而忽之。”当年日本这只包藏贼心的“毒蜂”,当然知道旧日“天朝上邦”的“篱笆”怎么残、怎样破。

这一天,蒋介石正赴南昌行营,指挥对苏区的第三次“围歼”。对日军屠城掠地的对策,是“告诸国联,军事忍让”。

这一天,分明已是斧钺临颈的东北军,接到的指令是:“收缴军器,存于仓库……”

以“柳条湖事情”为起点,九一八事变被国际视为二战东方主战场的初步。前史的方位感是如此明晰,在山河破碎的至暗时刻,我国力挽狂澜、屹立为全民族抗战的国家栋梁,在东方战场最前哨坚决无畏地支撑起一个陈旧民族最终的期望。

九一八事变迸发后第二天,满洲省委即举行紧迫会议,宣布了铿锵有力的《为日本帝国主义装备占据满洲宣言》:“只要在领导之下,才能将帝国主义驱逐出我国”“只要工农兵劳累大众自己的装备戎行,是真实对立帝国主义的力气”。这是风雨如晦的旧我国第一份抗日宣言。

9月20日,中心宣布《为日本帝国主义占据东三省事情宣言》,随后又宣布了《对日战役宣言》等10多份文件……

剑动全军气,当为万里城。气者,凛然正气也。其时,满洲省委提出的一个严厉要求,成为前史险峻关头对忠实与崇奉最严厉的评判:党内不许有任何人提出脱离东北的要求,谁假如提出这样的要求,那就是惊骇不坚定分子,不是我国党员。

有人倒戈卸甲、弃阵而逃,而有人不惧刀锋迎面,临危受命。满洲省委部分领导以及200多名党团员紧迫分赴东北各地,安排、发起、树立义勇军,展开兵运作业。赵尚志、杨靖宇、李兆麟、周保中、冯仲云、赵一曼……这些在我国革命史上熠熠闪烁的姓名,成为一支支抗日游击队、工农义勇军的创建者和指挥员。

与此同时,一支支不甘附逆的东北军、不愿为奴的老大众自发安排的反日同盟军、自卫团、山林队等装备拔剑而起,捍御家乡。

九一八事变后,面临侵略者“遍地腥云,满街狼犬”的法西斯恐惧,仅半年时刻,东北区域各种抗日装备现已迅猛发展至30多万人;在东三省的154个县中,有近百个县打响了装备抵挡的枪声。

1933年,满洲省委决议以抗日游击队为根底,树立东北公民革命军;1936年,东北公民革命军联合其他抗日装备,宣布了《东北抗日联军一致戎行建制宣言》,后组建起11个军,形成了较大游击区。我国领导下的英豪部队——东北抗日联军的战旗在白山黑水间,飞扬着铁骨铮铮的壮志,卷荡起还我河山的史诗。

在《论持久战》中,向国际预告着我国抗日战役的远景和含义——“它将在人类战役史上表演空前巨大的一幕”。

“祖国不是任何人,而是咱们整体。”这是一位作家的名言,也是松花江儿女的誓词。

一曲《松花江上》如泣如诉,我国公民用血泪写下的前史,只要重生,没有逝世。

九一八事变产生不到1个月,野心胀大的侵略者就集结万余重兵进逼齐齐哈尔。时任黑龙江省政府代主席兼军事总指挥的马占山,不接受“不抵挡”的电令,决计“誓死一战”。所属部队以嫩江为屏障,毁桥防护、沿江设阵。从11月4日战至19日,苦战半月,虽获得歼敌数千的战果,但终因“孤军无援、空腹抗战”,只得撤出战役。

这便是史称“首赴国难”的“江桥抗战”。它打响了我国公民有安排的装备抗日第一战,成为全民抗日史上的重要华章。

学者对军国主义有深入的分析:在政治和军事上的表达是帝国主义,在地域和经济上的表达是殖民主义。为施行其殖民方案,日本侵略者野蛮地施行所谓“屯垦移民区”,欲搬迁本岛人口到富饶的东北,将我国大众驱逐出家乡故乡,将乡闾百姓代代勤劳积累的财富、耕耘的土地掠为己有。

“民不畏死,奈何故死惧之。”既没生路,何不一拼。依兰县土龙山区域的农人深恶痛绝,安排装备暴乱捍卫家乡、抵挡驱逐。日军闻讯,八面威风前往。没想到,起义军早已布下机关,打了日寇一个美丽的伏击战,歼敌数十,这中心还包含一个叫饭塚的大佐联队长。

此役引起中外媒体的重视,也作为抗日战役中我国农人第一次有安排的装备反侵略之战,被前史铭记……

东北大地四方枪声、八面烽烟,天寒地冻的白山黑水在焚烧、在战役。正如在党的“七大”政治报告中指出的:“这个战役(指抗日战役)仍是在1931年就初步了。”

我国古语中,“烈”字多义:炽烈之火焰、明媚之光辉、刚直之性格、骁勇之威严。当兵士的英名冠之以“烈”,他们的生命就蕴含着明显的文明特点,构成后来者“精力山水”的坐标系。

今日广袤的白山黑水盈盈新绿、景色无限。不是景色胜似景色的,是200余处全民族抗战遗址纪念地。

灵魂毅兮为鬼雄。仰视遗址,寻访到许多并不了解的姓名,他们的英名豪举却一次次点着我的热血。

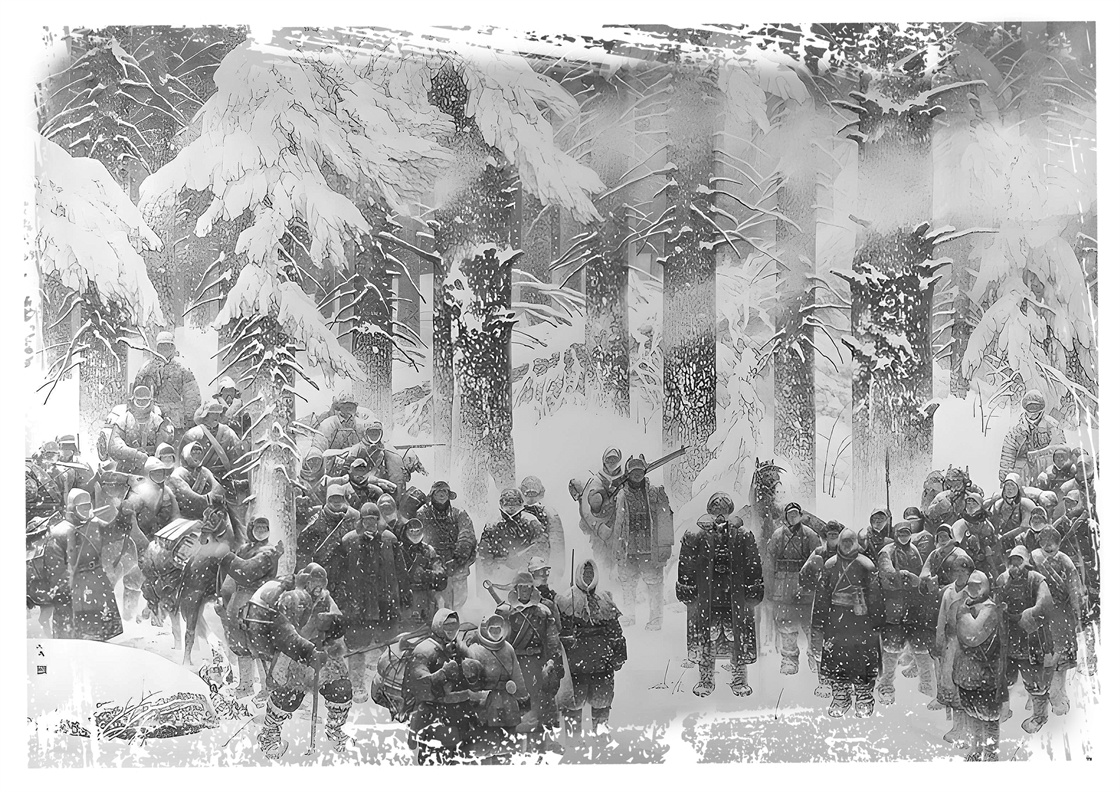

1938年,日军使用风雪蔽天的严格隆冬,集结重兵对东北抗联进行张狂的“大征伐”。抗联主力在跳出围住圈时,指令某连官兵暂留一夜,接应传递情报的交通员。

没想到,他们刚接到人,鬼子的马队就凭借速度追了上来。前一夜刚下大雪,留在雪地的足迹明晰可辨。为不露出大部队行迹,他们决议向相反方向撤离。

鬼子越追越近。“走不了就打。”官兵抓住时机,先保护交通员撤返总部汇报情况,然后攀上前方的小孤山,使用地势死死拖住鬼子。

小孤山上,12勇士与鬼子的马队炮兵苦战一天一夜,歼敌百余。他们战至最终一颗弹、杀到最终一个人,悉数壮烈献身。

抗联名将周保中在《勇士山十二勇士苦战记》中大方写道:“他年民族全解放,点拨疆场吊忠魂。”

此愿成为实际。解放后,当地政府将小孤山改名为“十二勇士山”,并立碑铭记。小孤山从此不孤。

还有一位绰叫喊“李炮”的猎人。其时,老两口和两个儿子把家安在抗联第5军密营的山口,既是抗联官兵歇脚之处,又是密营的岗哨。素日为防土匪袭扰,老李加厚了院墙,并在两头垒砌起炮台。

这天黄昏,老李猛地发现一片日伪军绕过山口,向密营方向摸去。报信已来不及,那就用枪声报警吧。猎户人家都懂得怎么打野兽,一家4杆枪齐射,4条臂膀投弹,照着鬼子一顿猛揍。

气急败坏的鬼子调头攻击。与敌激战数小时,老李全家人先后倒下,一门忠烈血洒家乡。

这场战役,后来被载入《我国公民军史》。老李家门前的河溪、山沟,也被当地政府命名为“李勇士溪”“李勇士谷”。

1933年秋,汤原中心县委正在举行会议。因为叛徒的出卖,会场被围住,12位参会者被捕。鬼子竭尽种种酷刑,妄图找出县委书记、安排部长等领导。但这8位员、4位青年团员,纵然遍体鳞伤,仍旧咬紧牙关,一字不吐。丧尽天良的鬼子无计可施,便把他们绑至一口枯井,威胁要活埋。

这时,酷刑之下一向不开口的12位英豪忽然开口了。这一开口就惊天地泣鬼神,这一开口就电闪雷鸣:“打倒日本帝国主义!”

今日,肃立在汤原县“十二勇士献身地”的纪念碑前,那响彻云端的标语犹震耳畔、直击心底。

相关产品